なぜ、サステナビリティの社内浸透はうまくいかないのか?

多くの企業がサステナビリティに関する社内研修を実施しているにも関わらず、思うような行動変容が見られない…。こうした課題には共通点があります。

これまで200社以上の社内浸透を支援してきた経験から断言できるのは、浸透がうまくいかない本質的な理由は「話し手のスキル」や「資料の美しさ」ではないということです。

多くの企業が陥っている要因は、「研修を実施すること自体が目的化している」という点にあります。この「社内浸透の全体像」を捉え違えたまま、施策を繰り返しても、貴重な時間とリソースを浪費するだけで終わってしまいます。

社内浸透を成功させるには、単なる知識の伝達ではない戦略的なプロセスが必要です。

本記事では、組織を動かすために不可欠な社内浸透のイロハを詳述します。今後、自社の施策を最適化し、実効性を高めるための「羅針盤」として、ぜひ本内容をご活用ください。

以下の動画でも詳しく見ることができます。

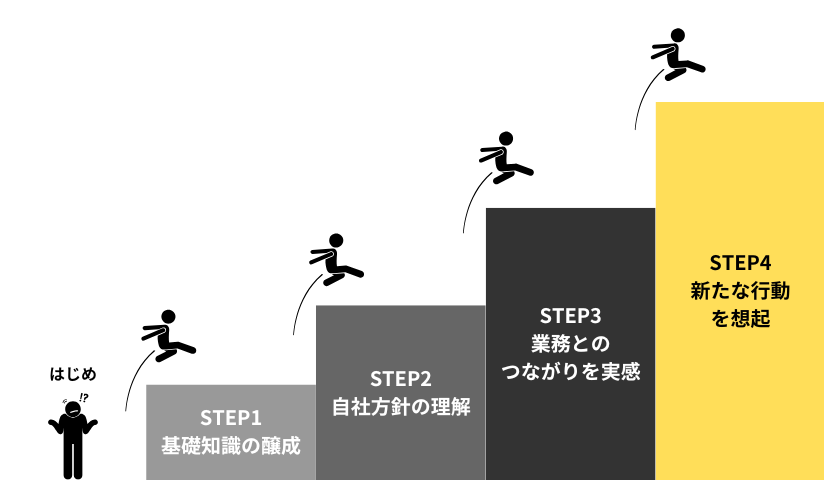

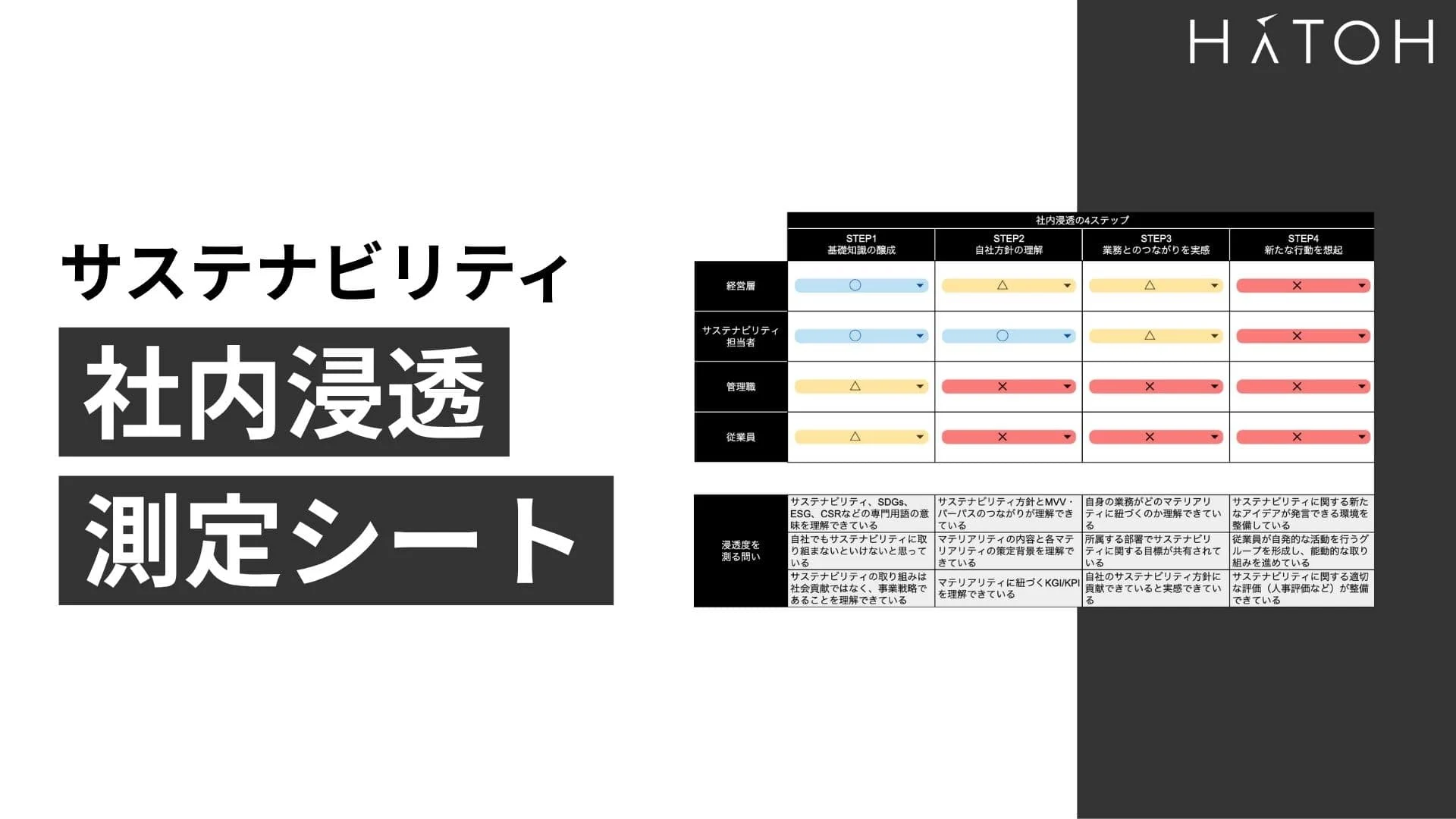

社内浸透の全体像と4つのステップ

社内浸透を成功させるためには、まず「浸透の全体像」と、組織が歩むべき「ステップ」を正しく把握する必要があります。

サステナビリティの基礎知識や重要性を理解している状態。ここではサステナビリティの大きな概念の理解に留まるため、まだ自社に関係するテーマであると直接的には感じにくい。

自社が注力すべき課題(マテリアリティ)やKGI・KPIについて学ぶことで、自社が進みたい中長期的な方向性を理解している状態。

サステナビリティ方針と自分との間に繋がりを実感してもらうため、従業員が気づきを得られる施策を打っていきます。つながりが実感できれば、少しずつボトムアップでのアクションが増えていきます。

従業員がさらにアイデアを出しやすいような仕組みづくりや表彰制度を設けて、組織全体でのサステナビリティ推進を後押ししていきます。

上記4つのステップをご覧いただくと、単なる知識伝達では社員の行動が変わらないことに気づけるかと思います。たとえば、「基礎研修は終わったが、まだ自分ごと化できていない」のであれば、次はSTEP2の「自社方針の理解」にフォーカスした施策が必要です。

そのため自社がいま、この4つのステップのどこに位置しているのかを客観的に判断することが大事です。現在地が明確になれば、費やす時間やリソースを無駄にすることなく、次に打つべき一手が自ずと見えてくるでしょう。

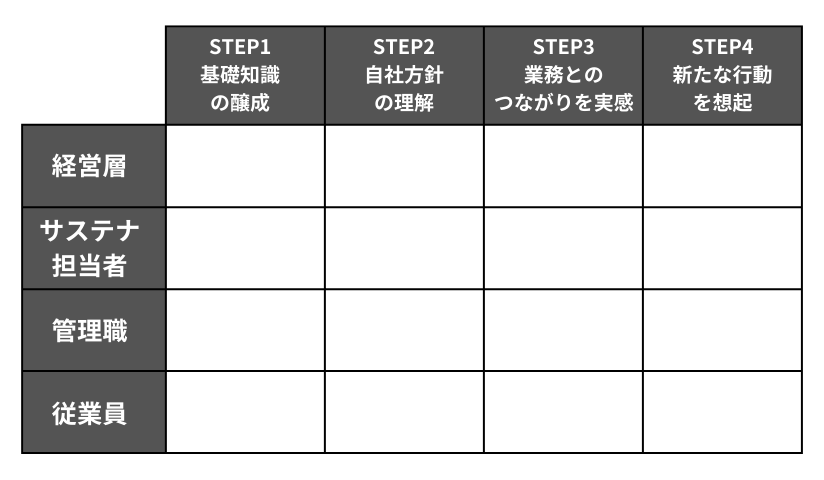

レイヤー別分析で優先順位を明確にする

社内浸透の4ステップを理解した次に、必ず取り組んでいただきたいのが「レイヤー別分析」です。

具体的な施策を検討する前に、この分析を行うことで、限られたリソースをどこに集中させるべきかという「優先順位」が明確になります。

分析の方法は非常にシンプルです。横軸に先ほどの「4つのステップ」、縦軸に「経営層」「サステナビリティ担当者」「管理職」「従業員」という4つの階層(レイヤー)を置いたマトリックスを作成します。

それぞれの交点において、現在の浸透度を「◯・△・×」で評価していきます。

このマトリクスで分析することで、「どの層に」「どのレベルの浸透が不足しているか」を可視化できます。

特に経営層が理解していない状況では、いくら現場が頑張っても施策は形骸化しがちです。だからこそ、影響力の大きい経営層から着手することが重要です。

今回、そんな時に活用できるこちらの社内浸透測定シートを無料でプレゼントしております。ダウンロードはこちらから

社内浸透施策の正しい考え方|手段ではなく目的から逆算する

社内浸透の全体像とレイヤー別の優先順位が整理できたら、次はいよいよ具体的な施策の検討です。

ここで最も注意すべきは、「とりあえず有名講師を招こう」「流行りのカードゲームをやってみよう」といった手段(How)から入る考え方です。

目的が曖昧なまま手段を選んでしまうと、貴重な時間と予算を浪費するだけでなく、現場に「また中身のない研修か」という空気感を生み出しかねません。

実効性の高い施策を導き出すには、「レイヤー × 予算 × 目的 = 施策」の3要素を整理することで、効果的な施策を導き出すことです。

例えば:

・レイヤー:全従業員

・予算:50万円

・目的:サステナビリティの基礎知識を届けたい

ここまで整理できていると、場所や時間を選ばず、均一な知識を効率的に届けられる「eラーニング」が最適解となります。一方、目的が「同じ業界内の動向を知る」ことであれば、カスタマイズされた勉強会の方が適しています。

施策を検討する際は、いきなり事例を検索するのではなく、まずはこの「3要素」を言語化することから始めてみてください。一見遠回りに見えますが、これが社内浸透を成功させるための最短ルートとなります。

よくある3つのお悩みと乗り越え方

悩み① 経営層が前向きではない

社内浸透における最も多く、かつ高い壁が「経営層の意識改革」です。

講演を聞くだけでは自分ごとにならない場合も多くあります。そこで有効なのが、対話重視のワークショップです。

経営層の方々は、日々多くのステークホルダーと接しており、サステナビリティの必要性は知識としてはすでに知っています。しかし、理解はしていても、納得(やる意義)まで至っていないのが実情です。

そのため、サステナビリティを一方的に学ぶ研修ではなく、経営層同士が自社の未来とサステナビリティについて真剣に対話する場を設けることが効果的です。

実は、サステナビリティ経営を推進する本当の答えは、経営層の内側にすでに存在しています。それを適切な問いで導き出し、言語化するプロセスこそが、自分ごと化に向けた最大の鍵となります。

さらに、このワークショップを一過性のもので終わらせないために、弊社がご支援した企業では”ある仕掛け”をし、大きな効果を発揮しました。

その仕掛けについて知りたい方はぜひ個別無料相談にお申し込みください!

悩み② サステナビリティ方針が浸透しない

次によくあるお悩みが、「時間をかけて策定したサステナビリティ方針が、驚くほど社内に浸透しない」というものです。

過去にご支援したある企業では、ご担当者が心血を注いで資料を作り、1時間の方針説明会を実施しました。しかし、終了後のアンケートスコアは散々な結果に。浸透するどころか、社内に「また面倒なことが始まった」という疑念すら生んでしまったのです。

ご担当者が用意した資料は、マテリアリティの特定プロセスからKPIまで、網羅的で完璧なものでした。しかし、決定的に足りなかったのが「聞き手が共感できるストーリー設計」でした。

サイモン・シネックの「ゴールデンサークル理論」をご存知でしょうか。人は「何を(WHAT)」ではなく「なぜ(WHY)」に動かされるという理論です。

同社の資料は、「何を目指すか(WHAT)」という数値や項目ばかりで、肝心の「なぜ自社がこれに取り組むのか(WHY)」というストーリーが語られていなかったのです。

そして、このWHYを語れるのは経営層しかいません。だからこそ、経営層のコミットメントがない状態での方針発表は、極めて難易度が高くなってしまうのです。

またサステナビリティ方針という、ただでさえ難解なテーマを、文字だらけのスライドで1時間説明されても忙しい従業員の心には届きにくいです。本当に浸透させたいのであれば、「届ける手段」そのものの演出にこだわるべきです。

今の時代、私たちは日常的にYouTubeなどの動画で情報を得ています。動画は文字情報と比較して、実に5,000倍もの伝達能力があると言われています。視覚と聴覚にダイレクトに訴えかける動画は、理解を深めるだけでなく、「情緒的な共感」を生むのにも極めて有効です。

こうした背景から、弊社ではサステナビリティ方針の社内浸透において、動画を戦略的に活用したご支援を数多く手がけてまいりました。単なる説明用資料を映像化するのではなく、経営層の想いや現場の熱量を可視化することで、組織全体の意識をアップデートするお手伝いをしています。

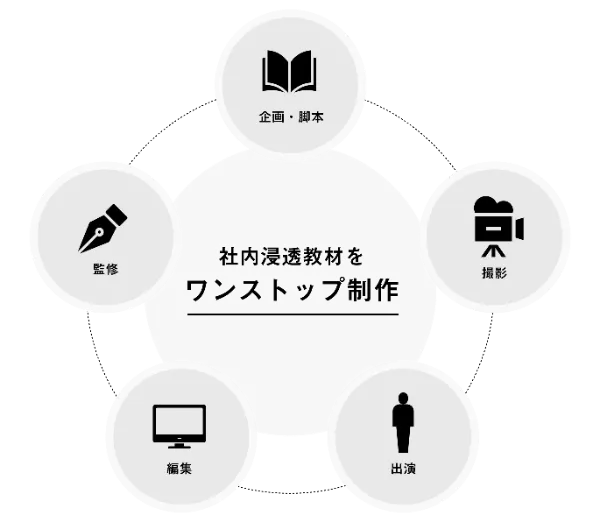

【オリジナル動画制作のご紹介】

波濤は、サステナビリティ専門のコンサル会社だからこそ、業界トレンドや実践的なノウハウを取り入れることで、分からないことを分かるように伝えることが得意です。

これまで300本以上のサステナビリティ専門動画を制作してきた経験を活かし、企画・脚本・撮影・出演・編集・監修までをワンストップで対応。これにより、お客様の負担を大幅に軽減します。

悩み③ 業務とのつながりが見えない

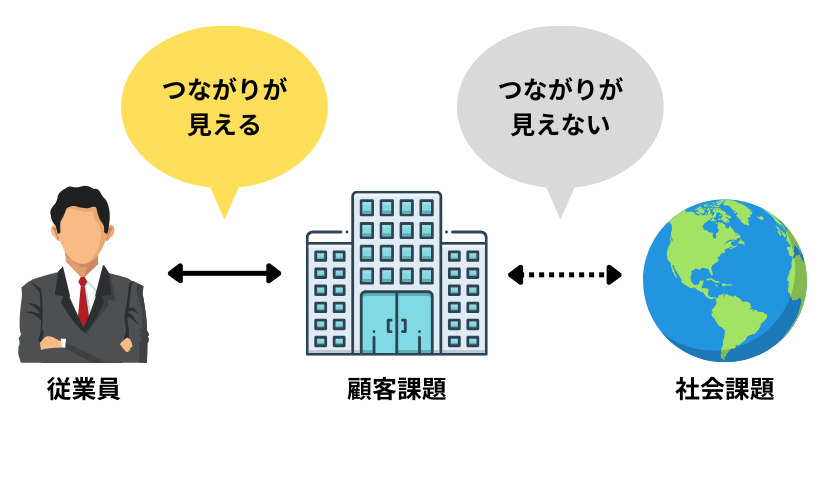

3つ目のよくあるお悩みが、「サステナビリティ方針と自身の業務の間につながりを感じてもらえない」というものです。

これは特にここ1〜2年で急増している相談です。どれだけ方針を伝えても、社員が「自分の仕事には関係ない」と感じていれば、いつまでたっても自分ごとにはなりません。

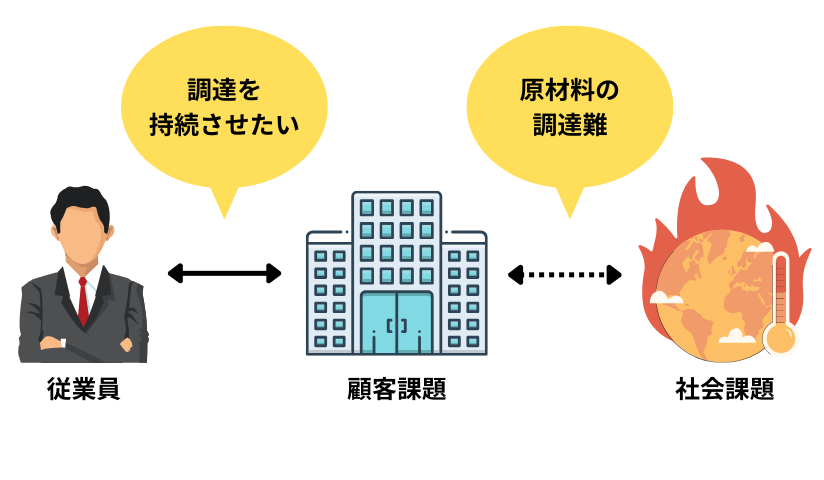

この壁を乗り越えるには、「社会課題→顧客課題→業務」の流れで接続点を見せることです。

そのためには、社会課題と顧客課題の違いを理解することが重要です。

社会課題とは「解決のためにコストを払う人がいない課題」、顧客課題とは「解決のためにコストを支払うことのできる人々の持つ課題」と理解してください。

例えば、「地球温暖化による原材料高騰 → 顧客のニーズ変化 → 自社の新しい製品設計」というストーリーを共有することで理解が進みます。

つまり、「社会課題の変化→顧客課題の変化→自社の商品・サービスの変遷」。この一連の流れを1つのストーリーとして提示できれば、従業員の頭の中で業務とサステナビリティが一気につながります。

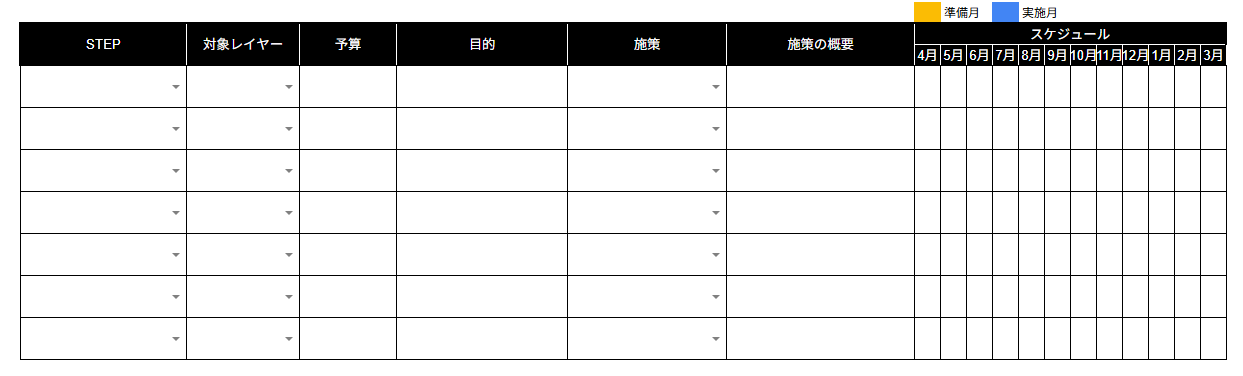

年間スケジュールを組んで社内浸透を「接触回数」で設計する

社内浸透は、単発の施策では定着しません。

マーケティング理論にもある「セブンヒッツ理論」に基づき、弊社では少なくとも7回以上の接触機会を設けることを目指しています。

そのため社内浸透を滞りなく進めるために、年間スケジュールを組み、計画的に進めることが必要です。大切なのは、「毎月、何かしらの形でサステナビリティに触れる機会」を設けること。不思議なことに、事前にスケジュールを引いておくと、多少の紆余曲折があっても、最終的には目指していた方向へと着地します。

意識的に接触を設計することが、社内にサステナビリティ文化を根づかせる近道です。

こちらのスケジュール管理・社内浸透のステップ・レイヤー・予算・目的などを整理できるシートを無料配布しておりますので、下記からご相談ください。

社内浸透の効果測定ポイント

社内浸透に時間も予算も投じている以上、経営層への報告や次年度の改善に向けた「効果測定」は避けて通れません。

しかし、よくある「関心のあるSDGsの目標は?」といったアンケート項目では、次のアクションに繋がる具体的なデータを得ることは困難です。

社内浸透を行う目的は、全社的なアクションを引き出し、企業価値を向上させることです。つまり、測定すべきは単なる知識の有無ではなく、「アクションが生まれやすい気風(組織文化)が醸成されているか」という点です。

例えば、

・「サステナビリティを意識した行動を週に何回実践したか?」

・「自部門内で、方針に基づく提案をする風土があるか?」

こうした「行動」や「環境」に焦点を当てた効果測定こそが、次の一手を打つための生きたデータとなります。

「具体的にどのような設問を設計すれば、組織の変化を正しく可視化できるのか」 そのノウハウについて詳しく知りたい方は、下記の相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。御社の状況に合わせた最適な測定指標をご提案いたします。

まとめ|社内浸透は戦略と仲間づくりがカギ

サステナビリティの社内浸透は、一過性のイベントではなく、戦略的に進めていくことで成果が出ます。

本日のまとめのポイントは下記です。改めて、振り返ってみましょう。

・社内浸透の全体像とステップを理解する

・レイヤー別に分析し、優先順位を明確化

・手段ではなく「目的」から施策を逆算

・年間スケジュールを組み、接触頻度を確保

・効果測定は“行動”と“文化”に注目

社内浸透は、はじめは孤独な戦いに見えるかもしれません。しかし、あなたが情熱を持って旗を振り続けることで、一人、また一人と必ず共感してくれる仲間が現れます。その強い志が、やがて組織を動かす心強い仲間を引き寄せていきます。

また、皆さまのサステナビリティ推進を後押しするために、実務で即活用できる「10種以上の特典資料」を用意しています。今すぐダウンロードして、貴社の次なる一歩にお役立てください。

以下の特典資料&無料個別相談がすべて受け取れます。

・サステナビリティ経営 超入門電子書籍

・サステナビリティ推進アクションリスト(120選)

・SDGs基礎研修スライド・台本セット

・CO₂排出量算定テンプレート&講義動画

・社外評価されるサステナビリティページ制作ガイド

・社内浸透年間スケジュール・レイヤー別分析表

・無料個別相談(60分)

-1.png)