サステナビリティ担当者が最も直面するのは「経営層の合意が取れない」という課題です。

せっかく施策を考えても、トップが意思決定をしなければ社内に浸透せず、担当者の努力が水の泡になりかねません。

一方で、社内合意を得られた企業は取り組みがスムーズに進みやすく、社外への発信や社内浸透も一貫性を持ちやすくなります。経営層と現場が同じ方向を向くことで施策が加速し、成果も出やすくなるのです。

そこで本記事では、サステナビリティの社内合意を取る方法をご紹介します。

こちらの内容は、YouTubeでもご覧いただけます。

社内合意に必要な「5段階モデル」とは

そもそも担当者が経営層に求めているのは、「自社がサステナビリティ経営にどの程度取り組むのか」という方向性の明確化です。しかし、その問いをいきなり経営層に投げかけても、明確な答えを出すのは難しいものです。

そこで重要になるのが、経営層に「どこまでやるのか」を判断してもらうための具体的な選択肢を提示することです。

以下にご紹介するのは、弊社がこれまでのご支援を通じて整理した「サステナビリティ経営の5つのモデル」です。

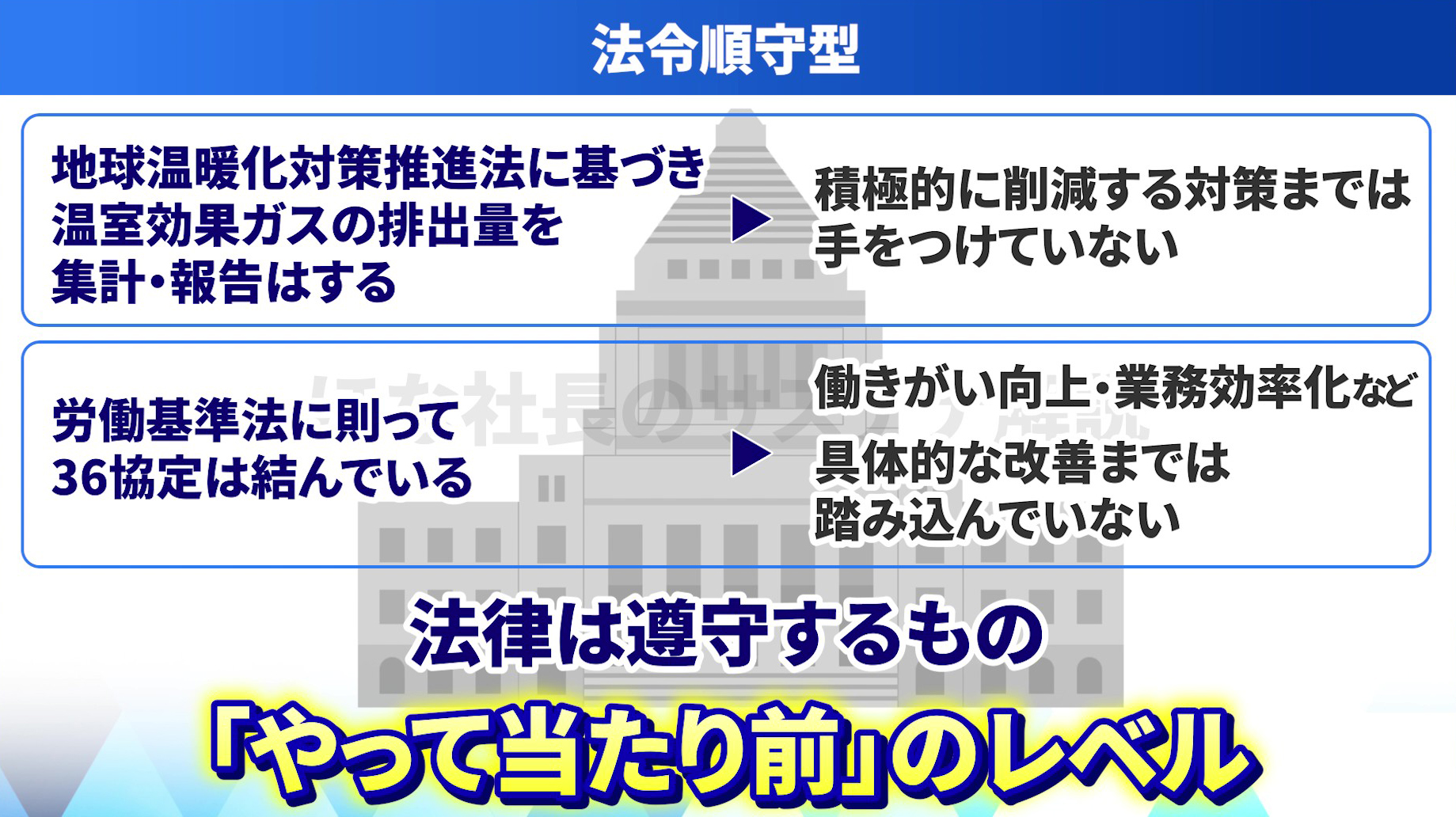

- ① 法令遵守型

-

義務対応のみ。最低限のスタンス。

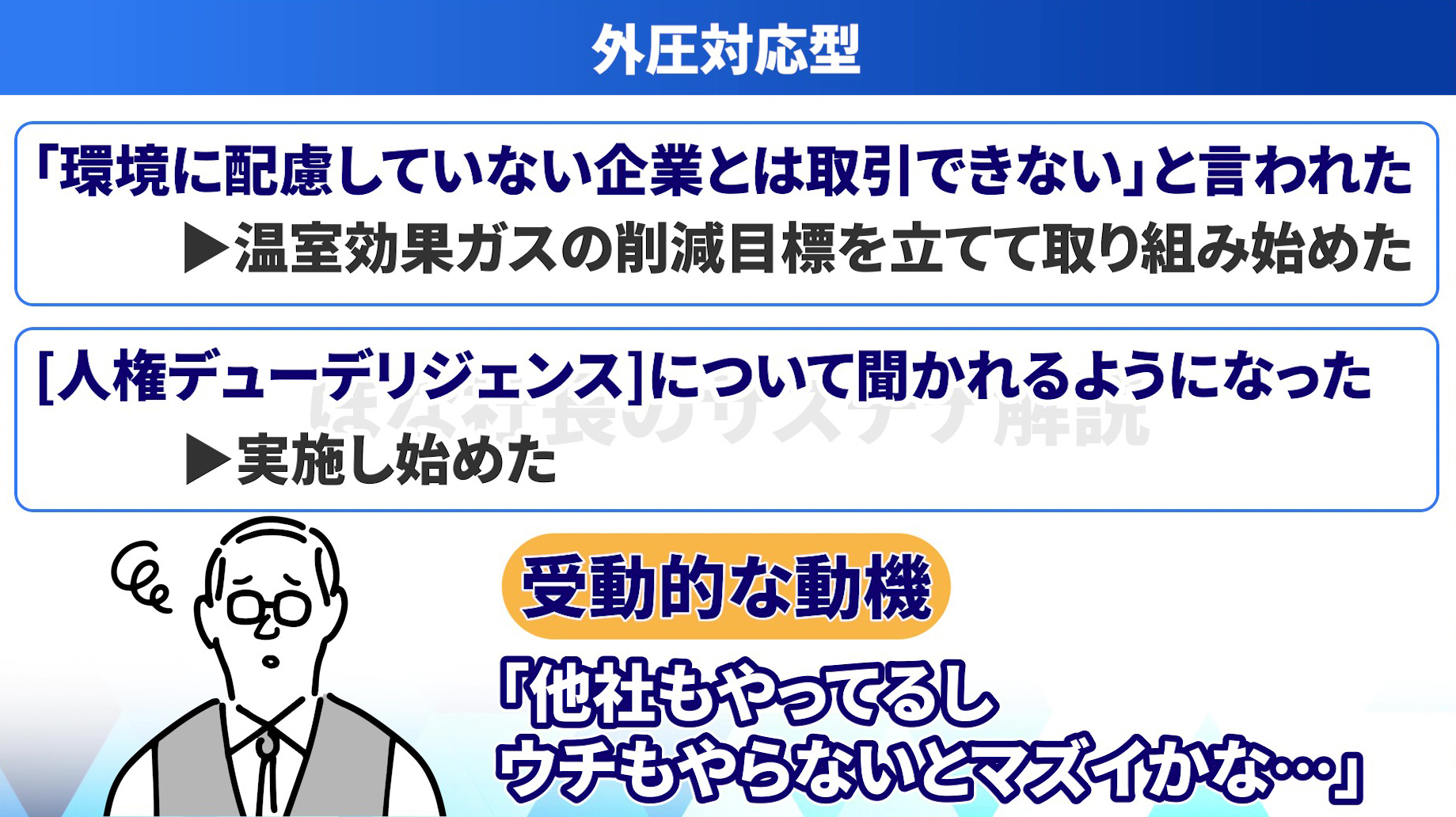

- ② 外圧対応型

-

取引先や投資家の要請に応じて取り組む段階。

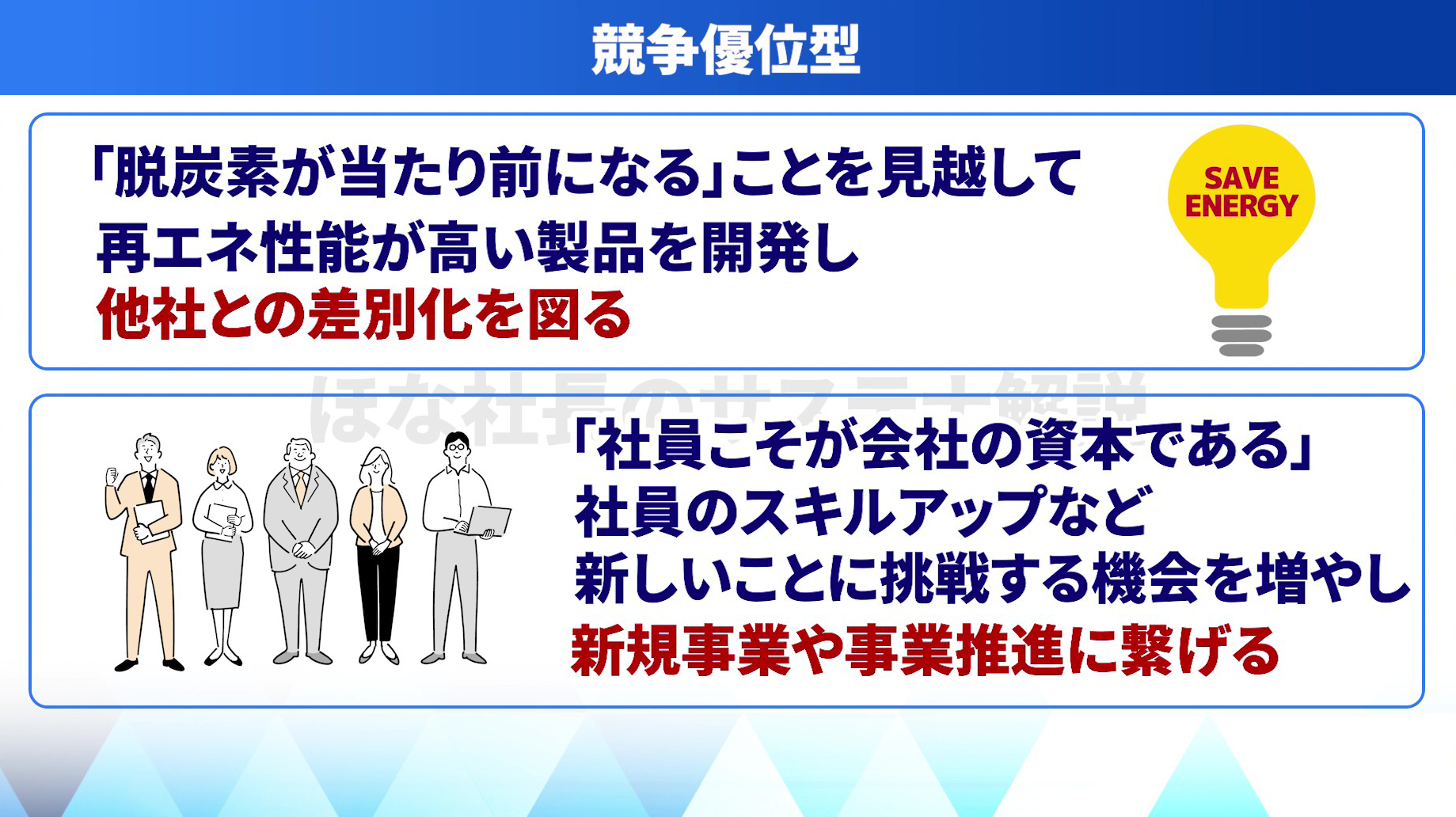

- ③ 競争優位型

-

サステナビリティを成長戦略に統合。攻めのスタンス。

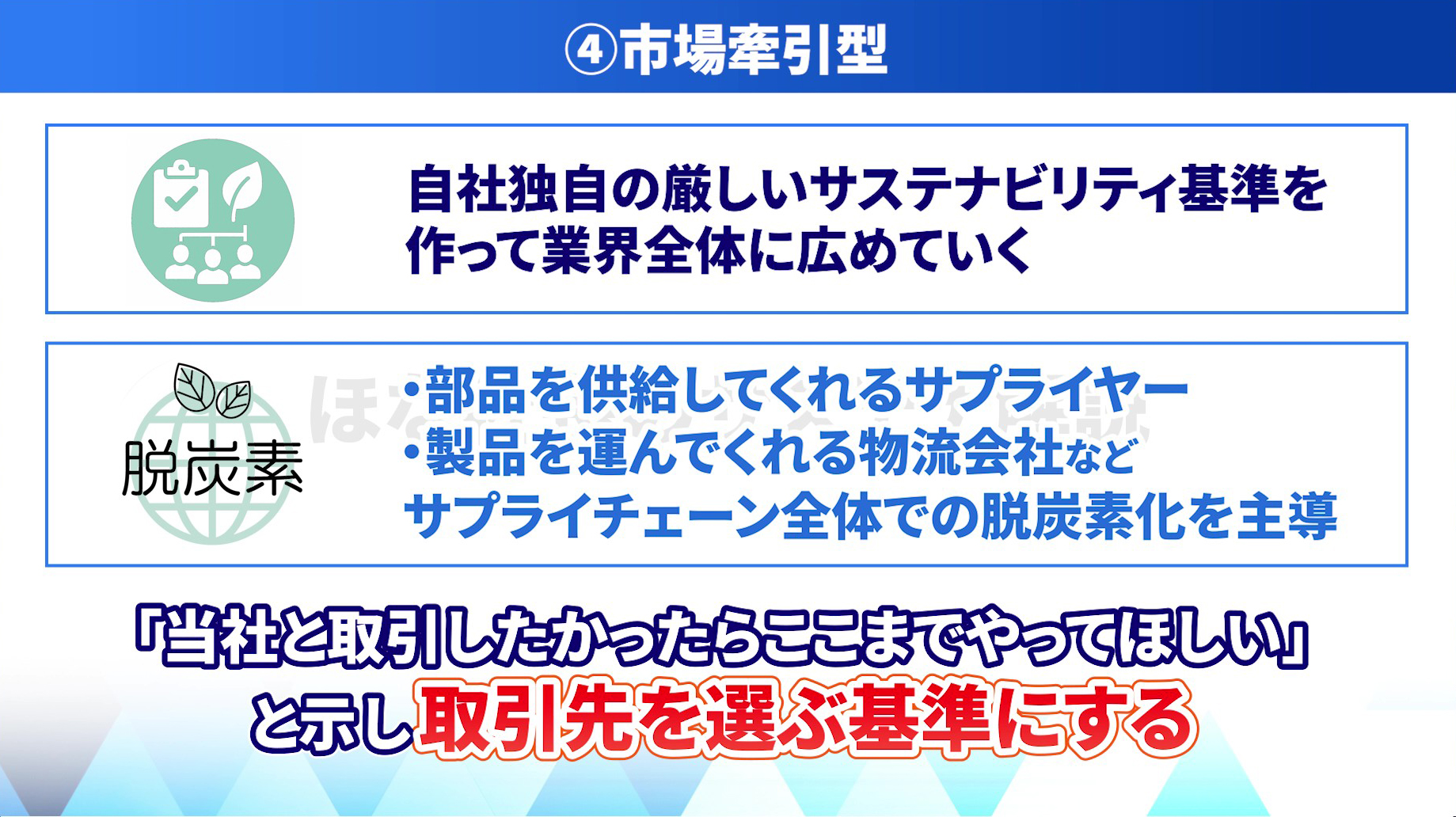

- ④ 市場牽引型

-

業界全体をリードし、スタンダードを形成。

- ⑤ 理念先導型

-

企業理念そのものにサステナビリティを置く。

担当者がこれらの型を提示することで、経営層との議論は抽象的な理想論から、具体的かつ現実的な戦略検討へと移行します。それでは、ここからは1つずつの型について説明していきます。

サステナビリティ経営の型①法令遵守型

これは法律で義務付けられていることに最低限対応していこうというスタンスです。

言い方を変えると「守りの最低ライン」です。温室効果ガスの排出報告や36協定の締結など、「やって当たり前」のレベルを指します。これを怠ることはガバナンス欠如と見なされ、社会的信用を失墜させるリスクがあります。

法令遵守型の場合、対応コストを最小限に抑えられますが、企業価値の向上には繋がりにくく、戦略的な優位性は得られにくいです。

サステナビリティ経営の型②外圧対応型

取引先や金融機関からの要請に応じる「受動的な対応」の段階です。

対応しなければ取引から除外されるという危機感が原動力となりますが、経営戦略とは切り離され、担当部署のみが孤立して奔走する傾向があります。「やらざるを得ないからやる」というスタンスです。

サステナビリティ経営の型③競争優位型

この型からサステナビリティの捉え方がガラッと変わっていきます。

単なる「リスク回避」や「コストである」という見方を大きく超えて、「競争で勝つための武器」や「会社を成長させるための戦略」というように積極的に位置付けていくステージになります。

中期経営計画とサステナビリティ戦略が一本のストーリーで統合されているのが特徴です。

サステナビリティ経営の型④市場牽引型

競争優位性をさらに進化させ、業界全体のスタンダードを自ら作り出す段階です。

独自の厳しい基準をサプライチェーン全体に波及させ、先行者利益の獲得を狙います。自社の利益のみならず、競合他社とも連携(共創)して業界全体の課題解決を主導します。

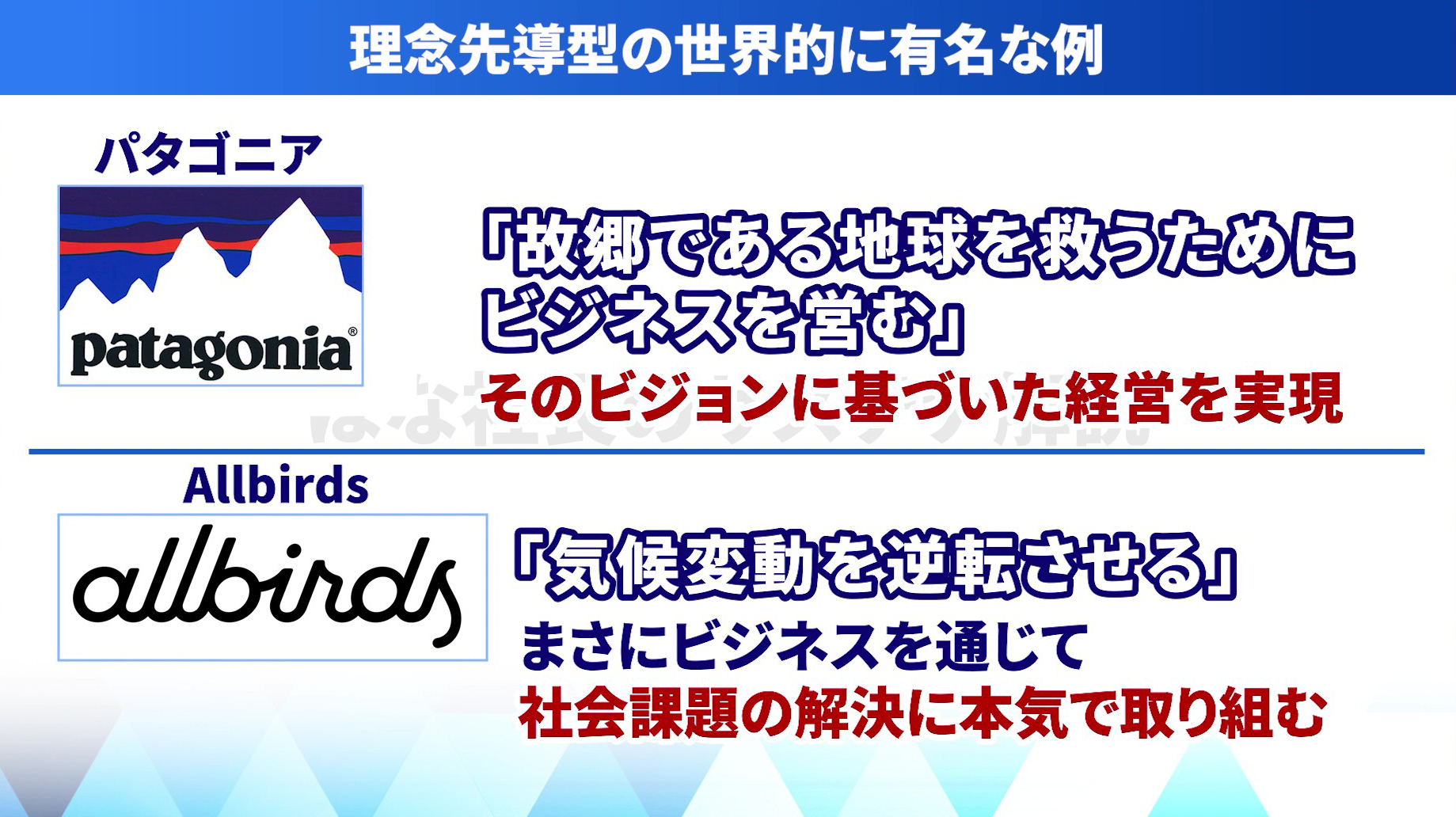

サステナビリティ経営の型⑤理念先導型

「社会課題の解決」そのものを事業の目的(パーパス)とする、サステナビリティ経営の究極の形です。 利益は目的ではなく、理念を実現するための「手段」となります。

パタゴニアやAllbirdsのように、企業の存在意義そのものが環境・社会への貢献に直結するといった、経営の最上位にサステナビリティがあるという状況です。

現実的に目指すべきステップアップの流れ

歴史のある大企業が、いきなり「⑤理念先導型」を目指すのは困難です。既存事業や利害関係が複雑で、明日からすぐに「理念に合わない事業はやめる」とは言えないからです。

したがって、多くの企業において現実的なのは、②外圧対応型→③競争優位型→④市場牽引型へと段階的に進める設計です。

この流れであれば外部要請への対応から出発し、次第に「競争力強化や業界リード」へと発展させることが可能です。

社内合意を取るための実務ステップ

合意形成を具体的に進めるには、次の手順が有効です。

まずは自社がどのレベルのサステナビリティ対応をしているのかを客観的に把握します。法令遵守の状況や、取引先の要請、競合の動向もあわせて確認しましょう。

次に、先述した法令遵守型~理念先導型の5段階モデルを用い、経営層と「どこを目指すか」をすり合わせます。方向性の仮合意を得ることで、次の打ち手が明確になります。

責任者を明確にし、部門横断の推進体制を構築します。経営会議への定例報告や、実行部隊となるプロジェクトチームの設置も効果的です。

GHG削減目標や人的資本指標など、自社の成長と紐づくマテリアリティとKPIを設定します。KPIは担当部門・報告頻度もセットで決めると運用しやすくなります。

取り組みを一過性で終わらせず、継続的に社内に共有します。イントラや研修を活用し、各部門が「自分ごと化」できる仕掛けを作ることが重要です。

まとめ:「型」の合意がすべての起点

社内合意を得るための確実なアプローチは、今回ご紹介した5つの型の中から、「自社はどこを目指すのか」を担当者が根拠を持って提案し、経営層に意思決定を仰ぐことです。

このプロセスを経ることで、目指すべき方向性が明確になります。また、議論を尽くすことで「ここまではやるが、ここまではやらない」という非注力領域も明確になるため、その後の施策立案が非常にスムーズになります。

なおサステナビリティ担当者が、経営層に提言するには勇気や覚悟も求められます。

もし、自社内だけで合意形成を進めることに不安や限界を感じているのであれば、ぜひ弊社を「社外の専門家」として有効活用してください。

弊社では、中立的な立場から経営層の意思決定をサポートするための場の設計やファシリテーションを提供しています。外部の視点を取り入れることで、社内の人間関係に縛られない本質的な議論が可能になり、合意形成のスピードは飛躍的に向上します。

【無料】社内浸透ガイドブックをプレゼント

また、企業のサステナビリティ推進のお役に立つ特典資料&個別相談をご案内しています。すべて無料ですので、まずはお手元にダウンロードしてください。

✅ サステナビリティ経営超入門の電子書籍

✅ サステナビリティアクションリスト120選

✅ CO₂排出量の算定・対策シート

✅ 【製造業向け】設備別の削減対策252選

✅ 個別無料相談(1時間) など

…など、企業のサステナビリティ経営にすぐ使えるツールを無料プレゼント!

-1.png)

コメント