「人生100年時代」といわれる今、私たちの働き方は大きく変化しました。それに伴い、企業にとっても従業員の健康管理は、避けては通れない重要な経営課題となっています。

しかし、いざ取り組もうとすると、「具体的にどのような施策が必要なのか」「投資に対してどのような効果があるのか」といった疑問を抱く経営者や担当者の方も少なくありません。

本記事では、健康経営の定義や注目されている背景、取り組むことで得られる具体的なメリットについて解説します。あわせて、国が推進する認定制度についても紹介しますので、今後の経営戦略を考える上での参考にしてください。

こちらの内容はYouTubeでもご覧いただけます。

健康経営とは?「コスト」から「投資」へ

- 健康経営とは?

-

従業員の健康管理を重要な経営課題の一つと位置づけ、その保持・増進に向けた取り組みを戦略的に実践すること

これまで多くの企業が行ってきた健康診断は、法令遵守が主目的の「コスト」となりがちで、本質的な改善や費用対効果が得られにくいという課題がありました。

しかし昨今、従業員の健康増進が生産性向上や企業の付加価値に直結することが広く認識されています。こうした背景から、健康経営は単なる支出ではなく、持続的成長を支える「投資」として捉え直され、戦略的に取り組む企業が急速に増加しています。

健康経営が注目される4つの背景

1)生産年齢人口の減少

日本では少子化が進み、1995年に約8,700万人だった生産年齢人口は、2030年に約6,875万人まで減少見込み。少人数でも成果を出すには、一人ひとりの健康と生産性の最大化が不可欠となっています。

2)高年齢者雇用安定法の改正

2025年4月より、すべての企業において65歳までの雇用確保が義務化されます。生産年齢人口が減少する中、企業にとって高年齢者の就労継続による労働力の確保は不可欠です。一方で、年齢とともに健康リスクは高まる傾向にあるため、高年齢層が健康かつ意欲的に活躍できる環境整備は、今や喫緊の経営課題といえます。

3)ワークライフバランスの重視

働き方改革の浸透により、企業の労働環境への視線は厳しさを増しています。長時間労働の常態化は、従業員の士気低下や健康悪化を招くだけでなく、私生活の犠牲による少子化など、深刻な社会問題にも直結します。持続可能な組織であるためには、私生活との調和を図れる環境整備が不可欠です。

4)労働生産性の損失

健康リスクを抱える従業員は、そうでない従業員に比べ、労働生産性が約3倍低下するというデータがあります。これをコスト換算すると、1人あたり年間約100万円の損失に相当します。従業員100人の規模であれば年間1億円規模の損失となる計算であり、健康課題の放置は経営に極めて甚大な影響を及ぼします。

生産性ロスの見える化 | アブセンティーズムとプレゼンティーズムとは

労働生産性の損失を測定する指標には、「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーイズム」の2つがあります。

- アブセンティーズムとは

-

心身の不調による遅刻・早退・欠勤・休職など、業務そのものができない状態

- プレゼンティーズムとは?

-

出勤はしているものの、健康問題によって業務効率が低下している状態(例:花粉症・腰痛・頭痛など)

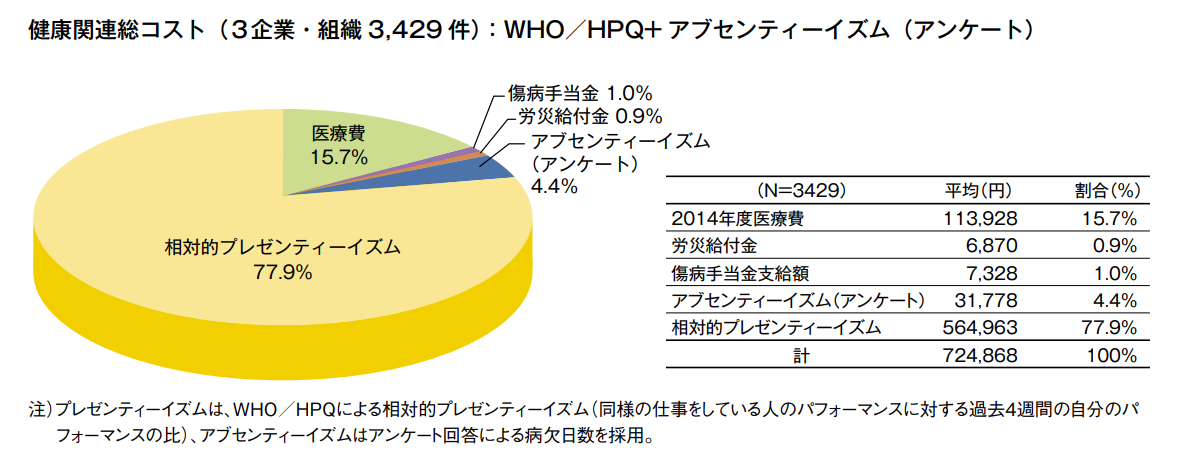

日本企業3社を対象とした調査によると、健康関連コストの約8割がこの「プレゼンティーイズム」によるものであり、休職(4.4%)や医療費(15.7%)を大幅に上回ることが明らかになりました。つまり、企業にとって最大のコスト要因は、日常的な体調不良に潜んでいるのです。

引用:コラボヘルス(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf

プレゼンティーイズムの測定には、東京大学が開発した「東大1項目版」という指標が広く用いられています。

設問は非常にシンプルで、

病気やケガがない時の仕事の出来を100%として、過去4週間の自身の仕事を自己評価してください

日本人の平均スコアは84.9%とされており、この場合、人件費の15.1%が生産性の損失となっている計算になります。

ある製造メーカーでは81%という結果が判明したため、まずは平均値である85%への改善を目標に掲げ、健康経営の優先順位を明確化しています。

健康経営で得られる4つのメリット

健康経営によって、4つのメリットを享受することができます。

- ①労働生産性の向上

-

体調の安定は集中力・判断力・実行力を押し上げ、企業全体のアウトプットが高まります。

- ②離職率の低下

-

不調の改善やメンタルケアにより定着が進み、採用・教育コストも圧縮。

- ③企業イメージの向上

-

働きやすい職場として応募率が向上。サステナビリティ経営の一環として社会的評価も高まります。

- ④認定インセンティブ

-

認定取得によりPR効果が増大。自治体の公共調達・入札での加点、金融機関・保険会社の優遇などの可能性もあります。

「具体的な健康経営のメリットをさらに詳しく知りたい」「自社に最適な導入ステップを相談したい」という方は、ぜひ弊社の「60分間個別無料相談会」をご活用ください。

これまで200社以上のサステナビリティ経営を支援してきた実績とノウハウに基づき、貴社の業界や規模に合わせた最適な事例・施策をご提案いたします。現在の課題整理や情報収集の場としても、お気軽にお申し込みください。

認定制度の基礎 | 健康経営優良法人と健康経営銘柄とは

健康経営優良法人認定制度

経済産業省と日本健康会議が主体となり、健康経営を戦略的に実践している企業を公的に顕彰する制度です。企業の取り組み状況を「見える化」し、社会的な評価を得る機会を促進することを目的としています。

認定取得によるメリットは多岐にわたります。専用のロゴマークを自社PRや求人票に活用できるほか、一部の自治体では公共事業入札時の加点対象となります。さらに、金融機関による低利融資や保険料の優遇措置など、実務的な経営メリットも期待できます。

大規模法人部門と中小規模法人部門があり、2023年時点では大規模部門で2,676社、中小規模部門で14,012社に達しました。また、各部門の上位500社には、それぞれ「ホワイト500」「ブライト500」という特別な称号が授与されます。

健康経営銘柄

東京証券取引所の上場企業の中から、特に優れた健康経営を実践している企業を経済産業省と東京証券取引所が共同で選定・認定する制度です。

本銘柄は毎年更新され、2024年度は花王や日本航空、TOTOなど、27業種から53社が選出されました。選定企業は従業員の活力や生産性が高く、中長期的な業績向上や株価へのポジティブな影響が期待できるため、ESG投資を重視する投資家への強力なアピール材料となっています。

ただし、健康経営銘柄の選定対象は上場企業に限定され、原則として「1業種につき1社」という非常に厳しい基準が設けられています。この極めて狭き門を突破することは、その企業の健康経営が国内最高水準にあることの証明であり、投資家や取引先、社会全体に対して絶大な信頼を付与します。

健康経営の取り組み施策6選

健康経営優良法人で指定されている内容をもとに、企業が実践できる健康増進の具体策を6つ紹介します。

健康診断は労働安全衛生法で義務付けられていますが、多忙を理由に受診を後回しにする従業員も少なくありません。事実、大規模事業所であっても受診率が90%に達していないケースも散見されます。未受診者への個別通知を徹底し、受診率を100%に近づけることは、健康経営優良法人の認定においても最優先の評価項目となります。

喫煙は本人の健康リスクを高めるだけでなく、受動喫煙による周囲への悪影響も無視できません。喫煙時間の制限や喫煙室の設置といったハード面の整備に加え、禁煙治療の費用補助などのソフト面でのサポートも重要です。具体的な喫煙率の数値目標を掲げ、組織的に改善を図る企業も増えています。

従業員の精神的な不調を未然に防ぐため、ストレスチェックの実施(50人以上の事業所は義務)や専門の相談窓口の設置が不可欠です。あわせて、セルフケア研修などを通じて従業員自身が不調のサインに気づき、適切に対処できるスキルの習得を支援することも大切です。

女性労働者の増加に伴い、妊娠・出産や特有の疾患など、性差に配慮したサポートが求められています。婦人科健診の補助や生理休暇の形骸化防止、さらにはライフステージに応じた柔軟な勤務形態の整備など、女性が長期的にキャリアを形成できる環境づくりが必要です。

対人関係のストレスは離職やメンタル不調の大きな要因となります。心理的安全性を高めるため、フリーアドレス制の導入やチャットツールの活用、社内親睦会の開催など、部署の垣根を越えた交流を促す仕組みが効果的です。良好な人間関係は、業務上の疲労感の軽減にも寄与します。

食事と運動は健康の基盤です。これらを個人任せにせず、企業が積極的に介入することで、長期的な病気予防に繋がります。健康に配慮した社内食の提供や、スポーツジムの利用補助、社内ウォーキングイベントの開催など、従業員が楽しみながら健康習慣を身につけられる仕組みが推奨されます。

もしも、自社が今後進めていくべき健康経営について迷っている場合は、是非「60分の無料相談会」をご利用ください。

健康経営による効果の検証

帝国データバンク(2024年2月発表)の意識調査では、健康経営と企業成長に相関が確認されています。

売上高の年平均増加率において、健康経営優良法人の認定企業は3.55%であるのに対し、非認定企業は2.38%にとどまりました。この数値の差は、健康経営への注力がいかに売上拡大に寄与しているかを裏付けています。

さらに注目すべきは、組織の安定性を示すデータです。1年以内の倒産確率を算出した「倒産予測値」において、認定企業は0.12%であったのに対し、非認定企業は0.26%という結果が出ています。

これらのデータから、健康経営は単に従業員の満足度を高めるだけでなく、組織を強靭化し、経営基盤の安定や売上の向上を導く「科学的な経営戦略」であることが証明されています。

不透明な社会情勢において、企業の持続的な成長と安定を支える基盤として、ぜひ前向きに健康経営に取り組まれることを推奨いたします。

まとめ | まず測る、そして小さく始めて継続する

健康経営は、プレゼンティーズムの可視化(東大1項目版など)から始めるのが近道です。

現状を測り、優先度の高いテーマ(健診受診率、喫煙率、メンタル、女性の健康、コミュニケーション、食・運動)を一つずつ前進させていきましょう。

成果が見え始めたら、健康経営優良法人などの認定取得を目標に仕組み化していきましょう。取り組みはPR効果や採用競争力の向上にもつながります。

【無料】サステナビリティ経営の特典資料15点をプレゼント

サステナビリティ経営に取り組みたい企業向けに、下記の特典資料&個別相談を無料でご案内しています。

✅ サステナビリティ経営超入門の電子書籍

✅ サステナビリティアクションリスト120選

✅ CO₂排出量の算定・対策シート

✅ 【製造業向け】設備別の削減対策252選

✅ 個別無料相談(1時間) など

-1.png)

.png)

コメント