近年、ビジネスシーンにおいて「ブルーカーボン」という言葉が急速に注目を集めています。すでに一部の先進企業では、ブルーカーボンへの取り組みを経営戦略の中核に位置づける動きも見られ、今後その重要性はますます高まっていくことが予想されます。

しかし、なぜ今、企業がブルーカーボンに注力する必要があるのか、その背景や意義を十分に把握できていないという声も少なくありません。また、「自社でも取り組みを開始したいが、具体的にどのような形で関与すべきか分からない」という課題を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ビジネスにおけるブルーカーボンの重要性を解き明かすべく、①企業メリット ②関わり方 ③国内外の企業事例を分かりやすく解説します。

こちらの内容はYouTubeでもご覧いただけます。

企業がブルーカーボンに取り組むメリット

企業がブルーカーボンに取り組む最大のメリットは、「新たな市場の開拓」が挙げられます。

ブルーエコノミー全体市場規模

デロイト トーマツの試算によれば、海の豊かさを基盤とした経済活動「ブルーエコノミー」の市場規模は、2030年までに世界全体で約500兆円に達すると予測されています。

日本国内に限定しても約28兆円という試算があり、四方を海に囲まれた日本にとって、海洋資源や未開発の鉱物資源は極めて大きな経済的ポテンシャルを秘めています。

海藻養殖市場の急成長

世界銀行のレポートでは、海藻養殖市場が2030年までに118億ドル規模へ成長すると予測されています。特筆すべきは、食品以外の新市場です。

動物飼料、メタン削減添加剤、生物刺激剤といった分野だけでも、2030年には44億ドルに達すると見られており、多角的な活用が期待されています。

現在、ブルーカーボン領域で先進的な事業を展開している企業は、未だ限定的です。自社が持つ既存の技術やノウハウをこの領域に掛け合わせることで、競合の少ない、まさに「ブルーオーシャン」での市場開拓が可能になります。

単なる環境保護の枠を超え、次世代の成長エンジンとしてブルーカーボンを捉えることは、企業にとって戦略的に極めて合理的な選択と言えるでしょう。

企業とブルーカーボンの関わり方:3つのパターン

企業がブルーカーボンに関与する具体的な手法は、自社のリソースや目的に応じて主に以下の3つのパターンに分類されます。

種の移植、成長促進、藻場を食害する天敵の駆除など、自社の事業所周辺や提携先の海域において、ブルーカーボン生態系を直接的に増やすアプローチ。

ブルーカーボンの保全活動を阻む「コストや技術」の壁を、自社のノウハウで解消するアプローチ。

現在、ダイバーによる目視での藻場調査には1平方キロメートルあたり約1,500万円という莫大な費用がかかるケースもあり、これが普及の大きな障壁となっています。例えば、ドローンや衛星データ、水中AIロボットなどを活用した「安価かつ高精度な測定手法」を確立できれば、それは直接的な造成以上に広範な影響を与える強力な支援となります。

最も導入のハードルが低く、多くの企業が最初の一歩として選択するのが、クレジットの購入を通じた貢献です。 これは、他者が実施したブルーカーボン創出活動によるCO₂吸収量を、Jブルークレジットとして購入し、自社の排出量と相殺(カーボン・オフセット)する仕組みです。(詳細は公式情報を参照)

弊社ではブルーカーボンについて学べるeラーニングをご提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。

国内外の先進事例:5つのアプローチ

ウニノミクス株式会社(日本)

「磯焼け」の原因となる身の痩せたウニは、商品価値がなく漁獲の対象外とされてきました。

同社は、これらを買い取り、独自の技術で高品質な食用ウニへと「蓄養」し、市場へ提供するビジネスモデルを確立しました。ウニの個体数調整による藻場の回復と、地域漁業の収益向上を同時に実現しています。

引用:ウニノミクス株式会社 HP(https://www.uninomics.co.jp/)

Sway(米国)

米国カリフォルニアを拠点とする同社は、海藻を原料としたプラスチック代替包装材を開発しています。

石油由来のフィルムに代わるこの製品は、既存の製造ラインをそのまま活用できる互換性の高さが特徴です。プラスチック削減とブルーカーボン生態系の活用を繋ぐ循環型のイノベーションと言えます。

引用:Circular Economy Hub(https://cehub.jp/news/sway/)

KDDI株式会社(日本)

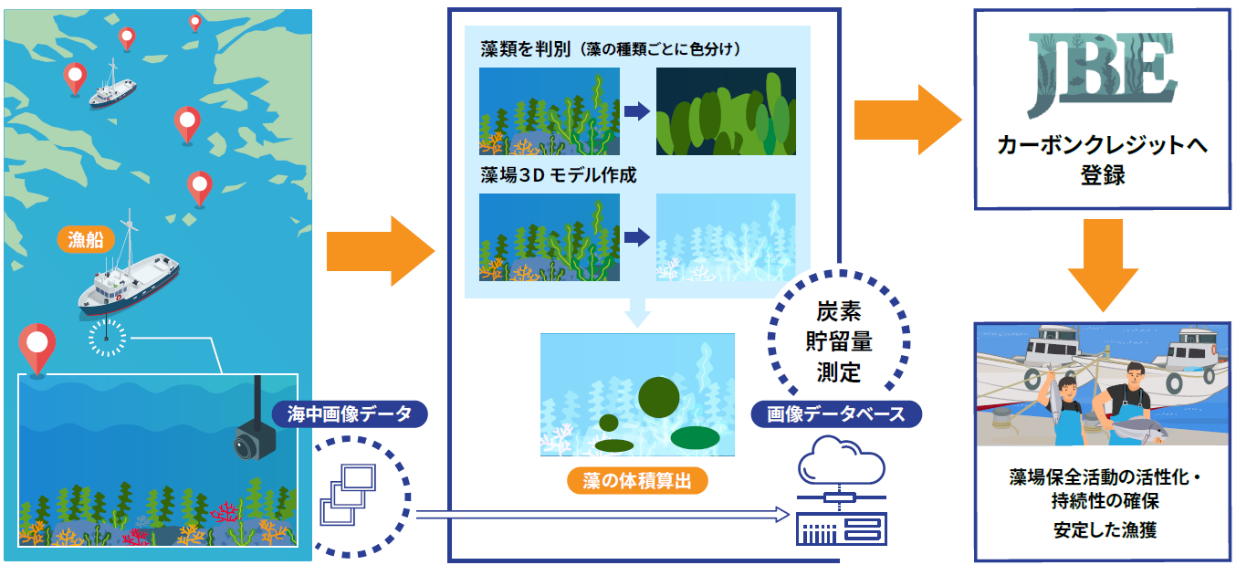

高コストなダイバー調査に代わり、水中カメラと位置情報を活用した「ブルーカーボン自動計測システム」を開発しました。

漁船にカメラを取り付けるだけで、日常の漁業活動を通じて藻場の貯留量を算出できます。人的・金銭的コストを大幅に圧縮し、ブルーカーボンの「見える化」を支えています。

引用:株式会社KDDI総合研究所(https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_pr-826_1.html)

電源開発株式会社(日本)

製造時のCO₂排出量を大幅に削減した「Jブルーコンクリート」を開発。

銅スラグや石炭灰を再利用したこの素材は、海藻が付着しやすい特殊な表面構造を持っています。これを消波ブロックに活用することで、防災機能を維持しながら、海中に新たな藻場を創出しています。

引用:電源開発株式会社(https://www.jpower.co.jp/ge/74/power/)

Symbrosia(米国)

ハワイのスタートアップである同社は、カギケノリと呼ばれる海藻を牛の飼料に配合することで、牛のゲップに含まれるメタンガスを98%以上抑制する技術を展開しています。

気候変動へのインパクトが極めて大きく、投資家からも高い注目を集めており、2022年6月に700万ドルの資金調達を実現しました。

引用:Algae Planet(https://algaeplanet.com/ja/symbrosia-raises-7-million-to-scale-methane-reducing-seagraze/)

まとめ

本記事では、ビジネスにおけるブルーカーボンの重要性と、その具体的な活用方法について解説してきました。重要なポイントは以下の3点に集約されます。

・ブルーエコノミーは巨大な潜在市場であり、事業として成立させることで、環境活動としての継続性と経済的な成長を両立できる。

・企業の関わり方は3パターン(直接増成/間接支援/Jブルークレジット)から、自社のリソースや目的に最適な手法を選択することが可能

・国内外の先進事例が示す通り、自社の強みを掛け合わせることで、環境貢献を新たな収益源へと昇華させることは十分に可能

ブルーカーボンを単なる「社会貢献」に留めるのではなく、持続可能な「事業」として育てること。それこそが、これからの企業に求められる戦略的アプローチです。本記事での学びを土台に、まずは自社にふさわしい関わり方から一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

ブルーカーボン eラーニング

ま弊社ではブルーカーボンの社内教育を手軽に進められる「ブルーカーボン eラーニング」を用意おしています。詳細は下記のリンクからサービスサイトをご覧ください。

ブルーカーボンのeラーニングの特徴は下記3点です。

・専門家が手掛けた良質なコンテンツ

・みんなに優しいeラーニング

・全社に手軽に教育可能、理解度テストで定着を確認

-1.png)

コメント